L’édito d’Arnaud Benedetti

L’exécution immédiate de la peine d’inéligibilité à laquelle les juges ont condamné Marine Le Pen constitue un saut dans l’inconnu...

Les singularités issues des élections intermédiaires du quinquennat de François Hollande, comme la nouvelle structuration tripartite du champ politique, amènent à s’interroger, au-delà de l’analyse des résultats comme de leur projection géographique, sur la sociologie de ces trois principaux électorats socialiste, UMP et frontiste.

Une question principale se fait jour : le caractère inédit et spectaculaire de cette séquence électorale 2012-2015 s’est-il traduit par des ruptures profondes dans la structuration et la composition des électorats socialiste, UMP et frontiste. Ou à l’inverse, en quoi peut-on considérer qu’ont peu ou prou perduré des éléments de continuité ? Tenter de répondre à ces questions conduit obligatoirement à revenir d’abord au point de départ de l’histoire, à savoir la dernière élection présidentielle et l’examen de la structure de l’électorat des candidats classés aux trois premières positions au soir du premier tour.

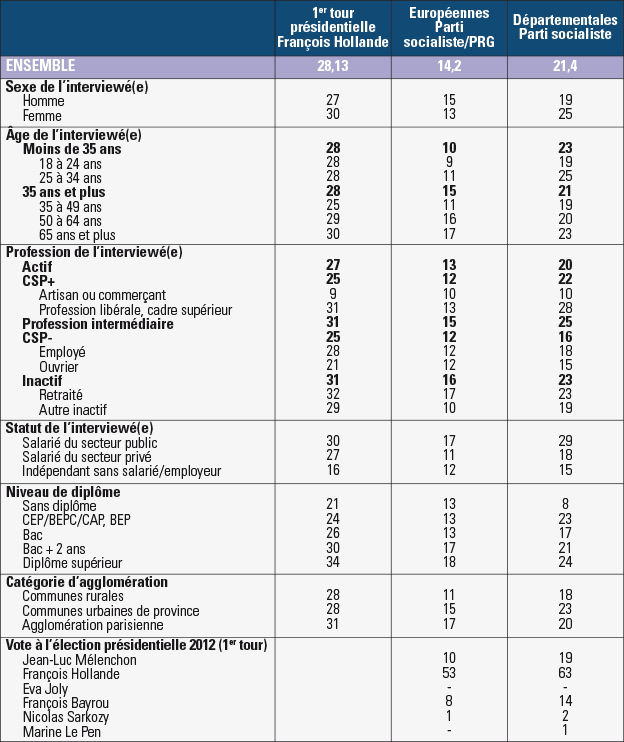

Arrivé en tête du scrutin le 22 avril 2012 avec 28,13 % des suffrages en France métropolitaine, François Hollande fait figure de candidat “attrape tout”.

En effet, sur les douze catégories de population contenues dans les variables du sexe, de l’âge et de la profession des électeurs interrogés dans le cadre du sondage Ifop réalisé le jour du vote

1, le candidat socialiste devance ses adversaires dans neuf segments2, en recueillant des scores qui frappent par leur homogénéité et se distinguent de la structure traditionnelle du vote socialiste, observée au scrutin présidentiel de 2007.

Ainsi, François Hollande obtient-il des suffrages quasi équivalents parmi les électeurs de moins de 25 ans et chez ceux de plus de 65 ans (respectivement 28 % et 30 %), au sein des cadres supérieurs ou professions libérales comme parmi les retraités (31 % et 32 %). Comparé à la sociologie du vote Ségolène Royal du 22 avril 2007, François Hollande progresse significativement chez les personnes âgées de plus de cinquante ans, les catégories sociales supérieures et les titulaires d’un diplôme supérieur ou égal à Bac +2. Il apparaît en revanche à la fois en retrait par rapport à son étiage présidentiel et au score de la candidate socialiste 2007 auprès du seul segment des ouvriers (21 % mais tout de même 28 % chez les employés).

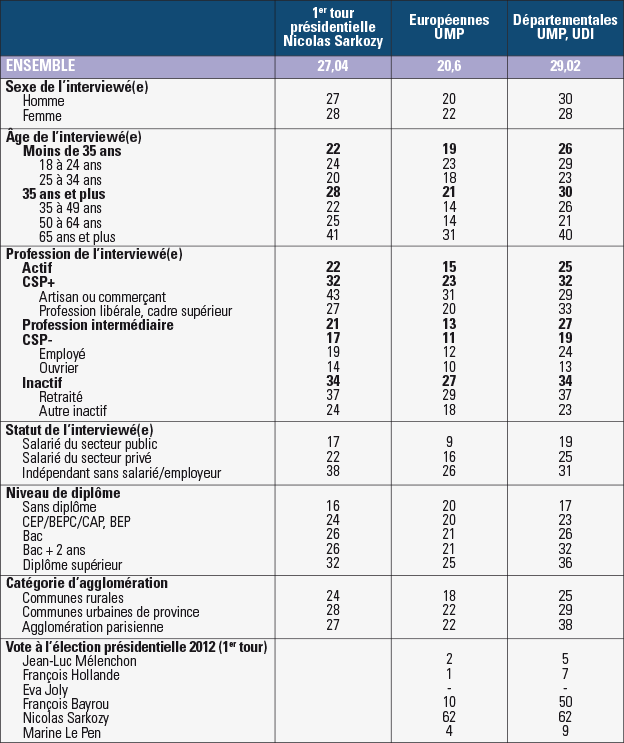

à l’inverse de François Hollande, Nicolas Sarkozy recueille des scores nettement plus clivés selon l’âge ou la catégorie professionnelle. Ainsi, son score s’avère très élevé parmi les personnes âgées de plus de 65 ans (41 %) où il arrive largement en tête, mais l’est beaucoup moins chez les 25-34 ans (20 %) qui le placent en troisième position derrière les candidats socialiste et frontiste. De la même manière, l’amplitude au sein des catégories socio-professionnelles entre son score le plus élevé (43 % parmi les artisans commerçants) et son niveau le plus bas (14 % chez les ouvriers) atteint quasiment 30 points quand elle ne dépasse pas 11 points dans le vote Hollande.

Le candidat de l’UMP, en résonance avec une orientation de campagne très à droite – en rupture avec la campagne de rassemblement observée classiquement de la part d’un Président sortant – pour tenter de siphonner une deuxième fois les voix potentielles en faveur du Front national, est parvenu à reconquérir ses positions de 2007 parmi les électorats traditionnels de la droite, sensibles à des pans de son offre programmatique3.

En revanche, il n’a pas réussi à renouveler l’adhésion de toute une série de segments susceptibles d’être ramassés sous le vocable “France du travail”. Cette France active séduite lors de la campagne présidentielle de 2007 par le discours sarkozyen sur la valeur travail et sa reconnaissance – “le travailler plus pour gagner plus” comme l’ode à “la France qui se lève tôt” – s’est largement détournée du candidat de l’UMP. En attestent entre 2007 et 2012 les reculs particulièrement prononcés du vote Sarkozy parmi les 25-34 ans (-8 points), les professions libérales et les cadres supérieurs (-10), les ouvriers (-12) et les employés (-13) ainsi que la catégorie globale des salariés du secteur privé (-10). C’est dans cette France du travail que la délégitimation de la candidature Sarkozy à un second mandat sur la base de son bilan insatisfaisant sur les enjeux socio-économiques (emploi et pouvoir d’achat) a particulièrement opéré. Et ce à tel point que dans cette France active le candidat de l’UMP s’est finalement retrouvé 3e au soir du 22 avril 2012 derrière François Hollande, mais également après Marine Le Pen.

À cet égard, la dynamique de la candidate Le Pen, obtenant le meilleur score jamais observé pour le FN à une élection présidentielle, s’est certes nourrie de niveaux élevés dans les segments forces traditionnels frontistes : hommes, jeunes âgés de moins de 35 ans, personnes pas ou peu diplômées et surtout catégories populaires avec 33 % chez les ouvriers au sein desquels Marine Le Pen est arrivée nettement en tête4 et 28 % parmi les employés (égalité avec François Hollande).

Mais cette dynamique a également reposé sur une percée spectaculaire du vote frontiste dans cette France du travail avec un effet de vases communicants entre les électorats Sarkozy et Le Pen, au profit de celle-ci. Ainsi, outre les catégories populaires, un quart des 35-49 ans a voté Marine Le Pen, ce qui la place au même niveau que le candidat socialiste contre 22% pour Nicolas Sarkozy. De la même façon, la candidate du FN a fait jeu égal, voire a devancé, le candidat de l’UMP chez les salariés du privé (23 % contre 22 %) comme parmi ceux du secteur public (23 % contre 17 %). Elément symbole de cet effet vases communicants entre ces deux électorats, Marine Le Pen est parvenue à capter 11% d’électeurs qui avaient choisi le candidat de l’UMP en 2007 au premier tour. En dépit de son ampleur plus modeste que celle mesurée au début de la campagne présidentielle, dans les enquêtes pré-électorales5, ce mouvement a consacré une rupture avec le siphonage du vote frontiste6opéré par Nicolas Sarkozy lors de l’élection présidentielle de 2007, élément explicatif central du score très élevé du candidat de l’UMP au premier tour.

Massification du vote Hollande, segmentation du vote Sarkozy, percée du vote frontiste au-delà de ses zones traditionnelles de forces, telles étaient les composantes de la structuration sociologique des principaux votes présidentiels de 2012.

La séquence électorale de 2014 modifie profondément les tendances issues de l’élection présidentielle, principalement s’agissant de l’électorat socialiste.

En premier lieu, la dimension “attrape tout” du vote François Hollande 2012 vole sans surprise en éclats lors des élections européennes7 du 25 mai 2014 marquée par un score historiquement bas pour les listes socialistes (13,98 % quand la liste socialiste conduite en 1994 par Michel Rocard avait recueilli 14,49 %). À l’homogénéité de la structure du vote Hollande de l’élection présidentielle répond un recul homogène du vote socialiste à ces élections européennes à laquelle n’échappe aucun segment sociodémographique (tableau 1). Toutefois, on observe des baisses particulièrement marquées, c’est-à-dire supérieures au recul 2012-2014 de 14 points enregistré en moyenne.

Signe de la profondeur de la défaite du principal parti de la majorité présidentielle, ces reculs spécifiques touchent les catégories forces du PS qui avaient fortement contribué aux victoires socialistes aux scrutins intermédiaires de 2010 et 2011 et à l’élection présidentielle de 2012. Il s’agit là des électeurs de 25 à 34 ans (-17 points), des professions libérales et cadres supérieurs (-18 points), des salariés du secteur public (-13 points) et les diplômés du supérieur (-16). Dans ce cadre, le reflux de 16 points parmi les professions intermédiaires sonne comme un symbole de cette sévère défaite électorale dans la mesure où il intervient dans la catégorie qui, de tous les segments de population, a été celle qui a affirmé le plus le maintien de son attachement au vote socialiste, tant en période de basses eaux que dans des contextes électoraux plus favorables, au cours des trente dernières années.

Parallèlement, le vote socialiste s’avère au dessous de sa moyenne globale parmi les catégories générationnelles intermédiaires (les 35-49 ans), au sein des catégories populaires (12 % chez les employés comme chez les ouvriers), voire parmi les salariés du secteur privé (-16 points), ce qui était déjà le cas en 2012.

L’ensemble de ces segments électoraux constitue une France du travail qui, après avoir comme on l’a vu, manifesté sa défiance à l’égard de Nicolas Sarkozy au profit partagé de François Hollande et Marine Le Pen, s’est, à ce scrutin européen, largement détourné du vote socialiste.

Le volte-face de cette France active à l’égard du vote socialiste est intimement lié à un fort mécontentement à l’égard de la politique de l’exécutif visible à travers deux indicateurs :

D’une part, les électeurs déclarant avoir, par une sorte d’instrumentalisation de leur vote du 25 mai, souhaité faire part de leur mécontentement à l’égard de la politique de François Hollande et du gouvernement (36 % contre 24 % aux élections municipales) est proportionnellement plus importante dans ces catégories de la France du travail (qui ont davantage sanctionné l’exécutif que la moyenne des électeurs).

D’autre part, et ce, avant même la séquence électorale de 2014, la cote de popularité de François Hollande avait subi les décrochages les plus nets auprès de cette France active. Ainsi, dès septembre 2012, moment où pour la première fois la popularité présidentielle passe sous le seuil symbolique de 50 % de satisfaits, les reculs les plus marqués et/ou les niveaux se situant en-dessous de la moyenne globale émanent de ces segments de la population des actifs : personnes âgées de 25 à 34 ans et de 35 à 49 ans, cadres supérieurs comme ouvriers, salariés du secteur privé. Autant de catégories mécontentes à la fois des annonces de François Hollande sur la fiscalité et déçues de l’absence de changement significatif sur le front économique et social.

De la même manière, dans les indices de popularité Ifop/Journal du Dimanche d’avril 2014 se déroulant entre les élections municipales et européennes, cette tendance demeure comme grille d’appréhension de l’impopularité présidentielle avec des taux de mécontents toujours plus forts que la moyenne parmi ces segments (83 % parmi les 35-49 ans, 87 % chez les ouvriers, 83 % dans le salariat).

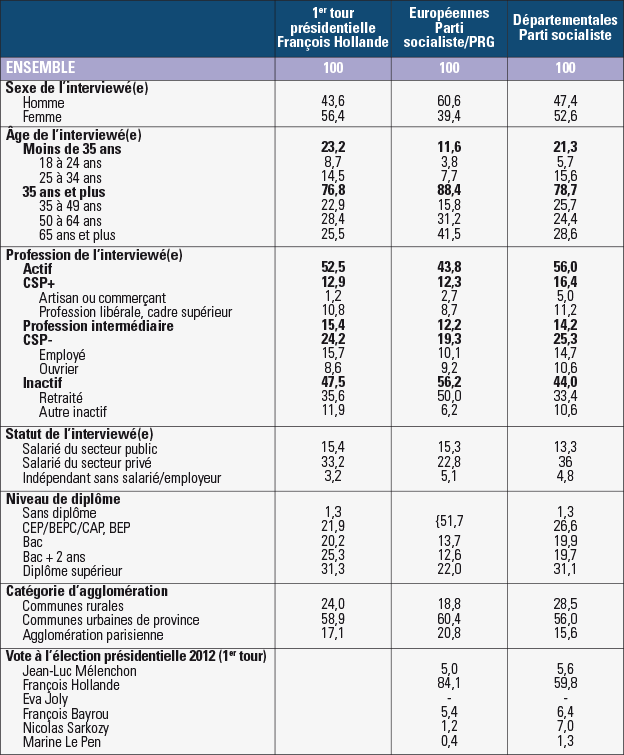

Au-delà de ces éléments, l’analyse de la composition du vote PS de l’élection présidentielle (tableau 2) traduit également une modification profonde de la répartition du vote socialiste.

Se fait en effet jour une surreprésentation de segments qui traditionnellement ne constituent pas les bataillons du PS : ainsi, les personnes âgées de plus de 50 ans représentent à elles seules près de 74 % de la composition du vote socialiste le 25 mai 2014 (54 % en 2012) ainsi que les retraités (50 % contre 35,6 % au premier tour de l’élection présidentielle).

Cette composition du vote PS s’avère en fait indexée sur les catégories les plus participatives aux élections intermédiaires. En atteste de manière presque caricaturale l’exemple lié au genre. De 43,6 % en 2012, la part masculine du vote socialiste aux élections européennes atteint 60,6 % (de 56,4 % à 39,4 % entre 2012 et 2014 pour le vote socialiste féminin). Cette progression très forte, traduisant une mutation impressionnante du vote PS, s’inscrit dans le phénomène de sur-abstention des femmes à ce scrutin : le sondage Jour du vote Ifop-Fiducial révélant que 65 % d’entre elles se sont abstenues le 25 mai, soit un décalage de 15 points avec les hommes.

En effet, sans surprise, l’explication de cette mutation réside dans l’abstention massive enregistrée lors de ces élections européennes qui est sortie, en dépit d’une légère baisse comparée au scrutin de 2009, “grand vainqueur” de l’élection. Dans ce cadre, c’est, parmi l’ensemble des électorats, la sociologie du vote socialiste qui a été la plus fortement affectée du fait avant tout d’une difficulté majeure à mobiliser l’électorat présidentiel premier tour de François Hollande, et ce à deux niveaux. D’une part, 58 % de cet électorat s’est abstenu le 25 mai, soit 9 points de plus que l’électorat Sarkozy 2012 et 14 points de plus que l’électorat de Marine Le Pen, illustrant parfaitement le phénomène de différentiel de mobilisation ou de participation, au cœur des défaites électorales de la gauche depuis le début du quinquennat. D’autre part, parmi les votants, à peine un électeur Hollande 2012 sur deux a le 25 mai de nouveau voté pour le PS (53 %).

En comparaison avec ces profonds changements de la pénétration et de la composition du vote PS, le scrutin départemental a représenté une sorte de retour à la normale s’agissant du vote socialiste, nonobstant la lourde défaite subie par la majorité, marquée par la perte de 40 départements concédés à la droite et par la spectaculaire régionalisation de l’influence d’un Parti socialiste réduit le plus souvent au quart Sud-Ouest de l’Hexagone8.

Lors de ce scrutin, le différentiel de participation entre les électeurs de gauche et ceux de droite a moins opéré qu’aux élections européennes9 tandis que parmi les votants, la capacité de mobilisation du vote Hollande 2012 a nettement moins reflué qu’au scrutin européen (63 % contre 53 % le 25 mai 2014). Aussi, dans ce double contexte, la sociologie du vote socialiste retrouve peu ou prou ses contours de la séquence 2012, en dépit d’un étiage inférieur de près de 7 points au socle présidentiel de François Hollande. En atteste la représentation plus importante le 23 mars de segments forces de 2012 représentant une France des classes moyennes, plutôt diplômées, qui a semblé revenir davantage dans le giron socialiste : personnes âgées de 25 à 34 ans, professions libérales et cadres supérieurs, professions intermédiaires et salariés du secteur public, individus détenant un diplôme du supérieur.

À l’inverse, on constate des scores inférieurs à la moyenne globale du vote socialiste et par là une absence de rétablissement de ce parti auprès de catégories ayant pourtant contribué dans le passé à des victoires socialistes. Ces catégories figurent, si l’expression n’était pas si galvaudée, une France d’en bas : ouvriers, personnes peu diplômées. Ces segments de population, plus critiques que la moyenne des Français à l’égard du président de la République dans les enquêtes de popularité, ont également davantage instrumentalisé leur vote pour sanctionner l’exécutif (51 % par exemple s’agissant des personnes peu ou pas diplômées contre 40 % pour l’ensemble des électeurs).

L’examen de la composition du vote socialiste confirme ses similarités avec 2012. Ainsi, le décalage hommes-femmes si prononcé aux élections européennes en 2014 se rapproche de l’écart observé lors de la dernière élection présidentielle et s’avère parfaitement conforme à la répartition réelle hommes-femmes dans la population française en âge de voter.

Plus largement, “la France du PS” issue des élections départementales s’apparente largement, dix ans après le référendum sur le traité constitutionnel européen, à la “France du oui” : diplômée, surreprésentée parmi les catégories sociales supérieures et désormais davantage par le salariat du privé que par celui du public.

Enfin, cette comparaison de l’évolution du vote socialiste confirme la poursuite du mouvement observé en 2012, à savoir un vieillissement relatif de l’électorat PS. D’un côté, la part du vote jeune (les personnes âgées de moins de 35 ans), déjà faible lors du scrutin présidentiel, poursuit un reflux aux élections départementales. Elle apparaît en décalage de plus de 5 points comparé au poids réel de ce segment générationnel dans la population française. En parallèle, l’électorat socialiste se compose d’une part de personnes de plus de 65 ans (28,6 %) ou de retraités (33,4 %), supérieure de 7 points à ce que ces catégories pèsent réellement.

De l’autre côté et à titre plus symbolique, à l’élection présidentielle comme au premier tour du scrutin départemental, le score obtenu par le Parti socialiste est moins élevé chez les électeurs de moins de 25 ans que parmi les personnes de plus de 65 ans, catégorie pourtant longtemps la plus rétive au vote socialiste.

Au sortir de l’élection présidentielle, la sociologie électorale de l’UMP repose sur un double constat : le candidat Nicolas Sarkozy est parvenu au terme de sa campagne à faire le plein auprès des segments traditionnels de la droite. Pour autant, compte tenu notamment de son bilan à l’issue de son mandat, le candidat de l’UMP a perdu “la France du travail” qu’il était parvenu à séduire lors de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

À l’issue des élections européennes, l’UMP (séparée de l’UDI) semble perdre sur deux tableaux : d’une part, se fait jour un recul sensible du vote UMP auprès du cœur de cible segments forces de la droite traditionnelle (tableau 3) : personnes âgées de plus de 65 ans (-10), retraités (-8), artisans ou commerçants (-12), indépendants (-12). D’autre part, l’UMP ne regagne que peu de terrain dans cette France active qui lui avait fait défaut en 2012, voire continue à reculer. Ainsi observe-t-on des baisses sensibles auprès des 35-49 ans (-8), des couches moyennes salariés (-8 parmi les professions intermédiaires, -7 parmi les employés) et parmi plus généralement les salariés du secteur privé (-13). Auprès de ces catégories, la déception vis-à-vis du quinquennat de Nicolas Sarkozy et de son bilan demeure vive et constitue un élément freinant le vote UMP. Une enquête Ifop réalisée pour la direction de l’UMP en octobre 2013 sur le bilan rétrospectif de Nicolas Sarkozy avait en effet montré le rejet toujours plus élevé du bilan du quinquennat auprès de ces segments de cette France active10.

Parallèlement, seuls 62 % des électeurs de 2012 de Nicolas Sarkozy apportent leurs suffrages à l’UMP le 25 mai 2014. Ce contexte propre à l’UMP illustre la singularité de cette élection européenne du 25 mai 2014. L’impopularité record du président de la République, doublée de la forte volonté d’une partie de l’électorat de sanctionner massivement la politique de l’exécutif, n’ont pas bénéficié comme traditionnellement dans le cadre d’élections intermédiaires11 à la principale formation d’opposition mais, comme on le verra plus loin, au Front national.

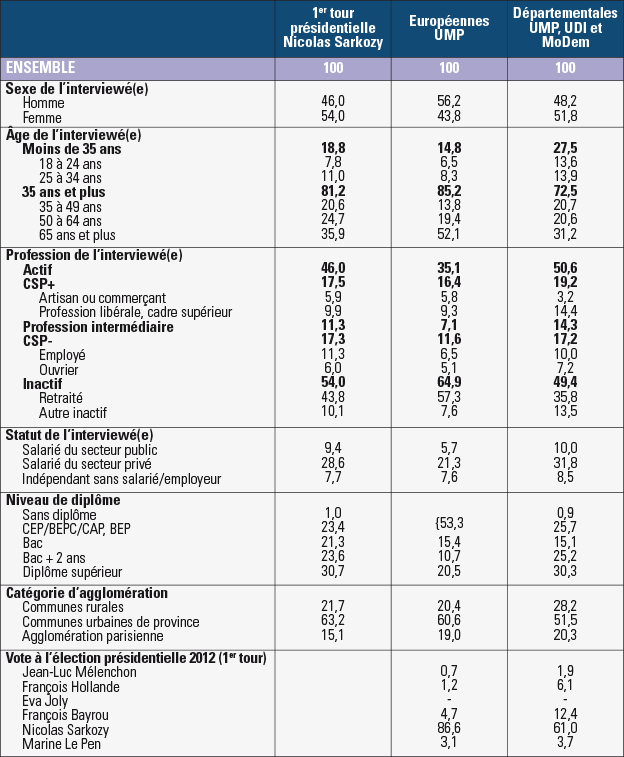

Par ailleurs, la composition du vote UMP (tableau 4) se structure très différemment lors de l’élection européenne par rapport au scrutin de 2012. Dans le contexte de participation minoritaire du corps électoral à ce scrutin, la structure du vote UMP, à l’instar du vote socialiste, surreprésente les segments électoraux les moins abstentionnistes : hommes (quand le vote Sarkozy de premier tour apparaissait comme majoritairement féminin), personnes âgées de plus de 65 ans ou retraités. C’est donc et quasi uniquement sur les bataillons les plus classiques de l’électorat de droite que s’est appuyé le vote UMP.

Les élections départementales des 23 et 30 mars marquent sans surprise un tournant pour l’UMP désormais présidée par Nicolas Sarkozy, au-delà de la réédition du succès des élections municipales et sénatoriales. La sociologie du vote UMP-UDI se caractérise par un double mouvement.

En premier lieu se fait jour un regain sensible dans les catégories traditionnelles de l’électorat de droite, personnes âgées de plus de 65 ans (+9 points par rapport aux élections européennes), retraités (+8 points). Toutefois, on ne constate pas la même tendance auprès des artisans et commerçants (-2 points par rapport à mai 2014).

D’autre part, on constate pour la première fois depuis 2012 des progrès enregistrés par l’UMP dans la France active et plus généralement parmi des segments où une faiblesse avait été enregistrée dès les scrutins intermédiaires du quinquennat de Nicolas Sarkozy. C’est le cas des électeurs de moins de 25 ans (29 %), des professions libérales et cadres supérieurs (33 % soit 6 points de plus que le 22 avril 2012), des professions intermédiaires (27 %, +6 points depuis 2012), des salariés du secteur privé (25 %, +8) et des personnes disposant d’un diplôme supérieur à Bac+2.

Parallèlement, à l’instar du vote socialiste, le scrutin départemental révèle un retour à la normale pour la composition du vote UMP qui s’apparente plus nettement à celle de l’élection présidentielle. Tout juste note-t-on une situation à front renversé avec celle du vote socialiste.

En effet, au vieillissement de ce dernier précédemment exposé, répond une forme de rajeunissement du vote UMP : la part des moins de 35 ans passe de moins de 20 % en 2012 à 27,5 % en 2015. Cette tendance ne manque de surprendre quand on la confronte à l’imaginaire classique associé à un vote de gauche surreprésenté parmi les jeunes générations et un vote de droite principalement concentré parmi les plus de 50 ans12.

Pour autant, l’analyse de la répartition globale par catégories d’âge vient nuancer cet élément. En effet, l’UMP se compose toujours d’une part d’électeurs de plus de 65 ans ou de retraités très supérieure (respectivement de l’ordre de 10 et 8 points) à la moyenne nationale. Le rajeunissement précédemment observé est en fait compensé par un déficit dans la structure du vote UMP chez les personnes âgées de 35 à 60 ans (10 points de moins comparé à leur poids réel dans la société). Sans surprise, ce déficit d’actifs opère, s’agissant des catégories sociales au détriment des catégories populaires avec un décalage entre la part de ces segments dans la structure de l’électorat UMP (17,2 %) et leur poids réel atteignant 12 points.

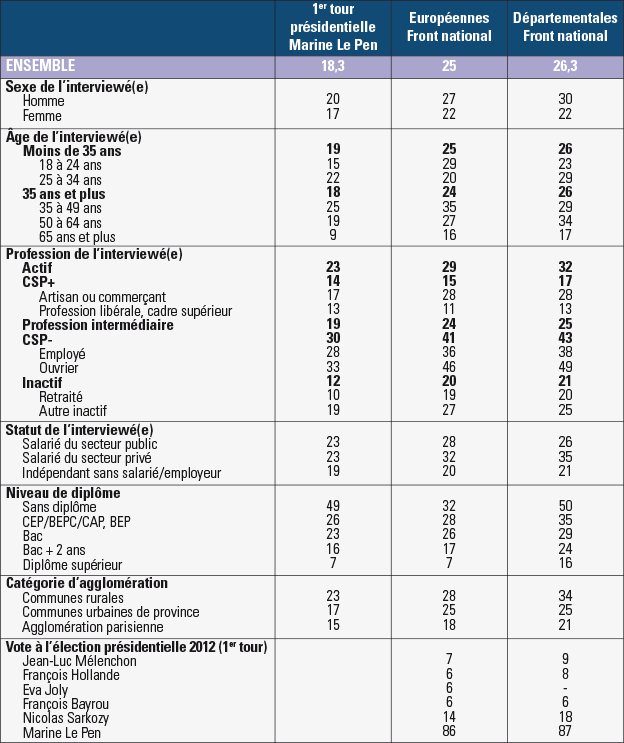

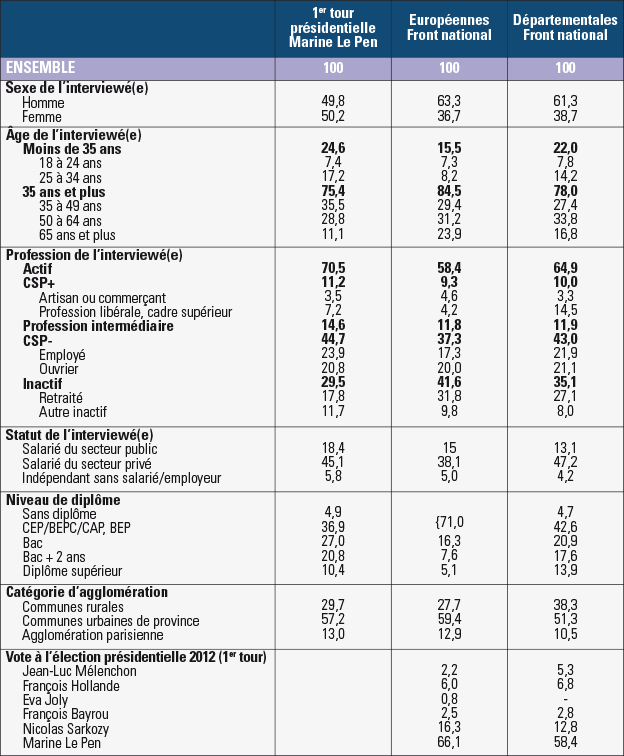

La sociologie du vote Front national ne connaît pas les mêmes bouleversements ou accidents que ceux des votes PS et UMP entre l’élection présidentielle et le scrutin européen, ne serait-ce qu’en raison de ce que ce dernier a signifié pour le parti de Marine Le Pen. On peut en effet dire du 25 mai 2014 qu’il a représenté le deuxième acte lourd de l’histoire électorale du FN, après l’accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle de 2002.

Pour autant, l’évolution de la structure du vote FN de 2012 à 2014 relève plus de la continuité que de la rupture (tableaux 5 et 6). Se fait en effet jour un double mouvement, analogue, en dépit de leur accentuation, aux tendances observées lors du scrutin présidentiel : d’une part, le Front national surperforme parmi les segments historiques du vote frontiste, à savoir les catégories dans lesquelles le FN à quasi chaque élection fait mieux que sa moyenne. Il s’agit de l’électorat masculin (27 %), jeune (29 % parmi les moins de 25 ans), ouvrier (46 %, soit +13 points comparé au 22 avril 2012) et peu diplômé.

D’autre part, le FN confirme ses progrès parmi les catégories au sein desquelles il avait percé en 2012, principalement les segments de la France active13. Il s’agit plus précisément de ces catégories ayant abandonné Nicolas Sarkozy en 2012 puis fui le vote socialiste très rapidement au cours du quinquennat, sans pour autant revenir dans le giron de l’UMP le 25 mai 201414. On peut citer dans ce cadre les personnes âgées de 35 à 49 ans au sein desquelles la progression du FN atteint 10 points (25 % à 35 % entre 2012 et 2014) mais également les employés et les professions intermédiaires issus des classes moyennes. En outre, le Front national émerge largement en tête parmi les salariés qu’ils soient du secteur public ou du privé. On pourrait voir dans cet enracinement du vote frontiste à la fois dans ses bastions traditionnels et dans la France du travail la traduction électorale de la synthèse entreprise par Marine Le Pen depuis le Congrès de Tours. On peut en effet dire que celle-ci a cherché depuis son accession comme présidente du Front national à trouver un équilibre dans l’articulation de son discours entre le recours au diptyque classique immigration-insécurité tout en ouvrant le « logiciel frontiste » à des thématiques davantage socio-économiques (défense de l’emploi et du pouvoir d’achat dans le contexte de mondialisation, défense des services publics dans le cadre d’un état fort…).

L’analyse des motifs de vote des électeurs frontistes nuance quelque peu cette vision dans la mesure où, à la différence des autres électorats, les électeurs frontistes, traditionnels comme nouvellement acquis, ont placé dans leurs deux premiers enjeux ayant déterminé leur vote, non pas l’emploi et l’action de l’Union européenne (comme les électeurs socialistes) ou la place de la France dans l’UE et l’emploi (comme les électeurs UMP) mais d’abord et avant tout l’immigration (à 88 % !) et l’insécurité (82 %), soit les enjeux matrices de l’électorat frontistes depuis trente ans.

De la même manière, l’électorat frontiste s’est montré le plus déterminé le 25 mai 2014 à exprimer par le vote son souhait de sanctionner la politique du président de la République et de son gouvernement (67 % contre 52 % pour l’UMP).

La séquence des élections départementales s’inscrit dans une certaine continuité, s’agissant de la sociologie de l’électorat frontiste. Le fait que le FN ne gagne finalement qu’un nombre très limité de cantons ou qu’il ne puisse plus se revendiquer au soir du premier tour comme le “premier parti de France”, n’entame pas la consolidation des tendances et mutations enregistrées lors des élections européennes. À cet égard, cette continuité européennes 2014-départementales 2015 touchant le vote Front national s’inscrit en rupture avec le statut traditionnel prêté au scrutin européen, à savoir une élection défouloir, autarcique dans le continuum électoral hexagonal dans la mesure où elle ne saurait être prédictive des scrutins à venir.

Ainsi, au premier tour, le vote frontiste qui parvient en première position dans six catégories sur douze, s’articule autour de trois éléments. En premier lieu, le FN fait un carton plein dans ses segments historiques : hommes, ouvriers au sein desquels le poids du FN progresse encore (de 46 % à 49 %)15 et personnes peu diplômées. Notons s’agissant de la répartition du vote hommes-femmes la permanence du “gap gender” dans le vote FN, et ce, en dépit de la percée indéniable du FN chez les femmes depuis l’accession de Marine Le Pen. Ainsi, aux élections départementales comme au scrutin européen, sur 100 électeurs frontistes, on compte un rapport hommes-femmes de 61/39.

En deuxième lieu, le FN consolide ses positions dans les segments de la France active, ayant déserté le vote PS et semblant lors du scrutin départemental revenir timidement vers l’UMP. Ainsi, le Front national dépasse sa moyenne globale dans les catégories générationnelles intermédiaires (35-49 ans voire 50-64 ans au sein desquels il se classe premier devant l’UMP 21 % et le PS 20 %), les professions intermédiaires – électorat socialiste historique – où il arrive à parfaite égalité avec le PS et bien sûr chez les salariés.

C’est plus précisément parmi les salariés du privé, comme lors du scrutin européen, que le Front national, en progression constante dans cette catégorie depuis 2012, émerge en tête et devance de 10 points l’UMP, pourtant vainqueur de ces élections.

Enfin, ce scrutin départemental voit le Front national percer dans une catégorie spécifique, outre les habitants des communes rurales. Il s’agit des personnes âgées de 25 à 34 ans, la génération de l’insertion (de plus en plus difficile) dans la vie professionnelle au sein de laquelle le FN, à l’instar des élections européennes, devance le PS et l’UMP. Dans cette catégorie exprimant ouvertement ses craintes quant à sa capacité à se projeter dans le monde du travail, le discours frontiste renvoyant dos à dos les échecs des partis de gouvernement face au chômage (la fameuse antienne UMP-PS) rencontre un écho particulier et fait apparaître le parti frontiste comme une alternative.

À l’inverse, en dépit de ses progrès et de sa consolidation, le vote frontiste pâtit toujours de zones de faiblesses dans des segments qui dessinaient globalement les contours de “la France du Oui” du 29 mai 2005 et que l’on retrouve toujours à l’œuvre aujourd’hui. En atteste ainsi, en 2012, 2014 et 2015, le score du FN toujours inférieur, voire très en deçà de sa moyenne globale parmi les segments à la fois les moins inquiets quant à la capacité de la France à s’insérer dans la globalisation et les plus protégés des effets de la crise : les cadres supérieurs et les professions libérales (14 et 15 points de moins que le score global frontiste aux européennes et aux départementales), les personnes les plus diplômées ainsi que l’électorat âgé.

Il convient de s’arrêter sur cette dernière catégorie non seulement en fonction de son poids croissant dans la démographie électorale mais aussi et surtout au regard de la bataille d’influence à venir entre le FN et l’UMP/Les Républicains, dans la perspective de 2017. En effet, l’analyse comparée des forces et faiblesses de la sociologie de ces deux électorats laisse présager une confrontation dans la captation de segments électoraux, à la fois clés et/ou symbolique dans le contexte de préparation du dernier scrutin intermédiaire du quinquennat et de l’élection présidentielle. On peut ranger dans ce cadre les artisans commerçants, segment historique de la droite parlementaire et relais d’opinion non négligeable, travaillé par la percée du Front national. De 26 points en 2012, l’avance de l’UMP a fondu pour arriver à une situation de quasi égalité lors du scrutin départemental.

Figure également le salariat qu’il soit issu du secteur privé ou du secteur public. Cette catégorie, massive s’agissant de son poids dans le corps électoral, avait fortement contribué au succès de Nicolas Sarkozy en 2007 qui avait su s’adresser spécifiquement à elle à travers son discours sur la valeur travail. Depuis 2012, l’UMP a fortement reflué dans ce salariat face au Parti socialiste pour ce qui concerne les salariés du public et surtout face au Front national. Le Parti de Nicolas Sarkozy n’est pas parvenu, à la différence du FN, à capitaliser, en tant que principale formation d’opposition, sur l’absence de résultats de l’exécutif en matière d’emploi pour retrouver un crédit dans cette France salariée. À cet égard, la vigueur des discours de leaders actuels de l’UMP contre des revenus de l’assistanat qui seraient supérieurs aux revenus du bas salariat ou pour la mise en exergue des valeurs comme le travail, le mérite ou la responsabilité, sonne comme les prémisses de cette lutte à venir entre les trois principaux partis dans la perspective de l’échéance présidentielle.

C’est dire si le rééquilibrage de la structure du vote UMP, hypertrophiée aux deux extrêmes du spectre générationnel, mais sous représentée dans les générations intermédiaires de la France active, constitue un défi majeur pour le principal parti d’opposition d’ici l’élection présidentielle.

Enfin constituant sans doute une des clés des scrutins à venir, émerge le vote des personnes âgées de plus de 65 ans et des retraités. Apparemment le danger FN pour l’UMP semble moins élevé. En effet, d’une part, cette catégorie fournit le gros des bataillons d’électeurs de l’UMP à chaque scrutin. D’autre part, l’électorat âgé, de par son poids dans le corps électoral, apparaît aujourd’hui comme la principale digue empêchant le FN de s’approcher davantage du pouvoir. Depuis la présidentielle de 1988 où les personnes les plus âgées avaient davantage apporté leurs suffrages à Jean-Marie Le Pen, la tendance s’est systématiquement inversée à chaque scrutin.

Pour expliquer cette opposition des plus âgés, figurent la part dans l’électorat âgé de catholiques pratiquants réguliers, peu prompts à voter FN et sur un plan programmatique, la perspective de la sortie de l’euro revendiquée par Marine Le Pen et rejetée par cette “France des vieux”, plus attachée que la moyenne des Français à la construction européenne. Enfin, la sous-représentation du vote FN de cette catégorie s’explique par un doute quant à la capacité des dirigeants frontistes à diriger à court ou moyen terme un département, une région et a fortiori le pays, le vote frontiste s’apparentant à un saut dans l’inconnu – renforcé par la volonté de changement porté par le FN – et à des désordres économiques voire à un risque de guerre civile.

Pour autant, observe-t-on une progression de l’audience du Front national dans cette France âgée. D’un côté, celui-ci, aux élections européennes et départementales s’est arrimé comme premier parti chez les personnes âgées de 50 à 64 ans, segment produisant un discours fortement anxiogène sur la fin de carrière, le passage activité-retraite et sa conséquence en termes de baisse du pouvoir d’achat. De l’autre côté, le vote FN a progressé de manière non négligeable parmi les plus de 65 ans (de 9 % en 2012 à 17 % aux départementales) ou a doublé son score chez les retraités (de 10 % à 20 %).

Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop

—————

(1) Dans cet article, il sera fait référence aux trois enquêtes « Jour du vote » Ifop/Fiducial :

– Sondage réalisé pour Europe 1/Paris-Match et Public Sénat le 22 avril 2012 auprès d’un échantillon de 3 509 personnes inscrites sur les listes électorales.

– Sondage réalisé pour I Télé/Paris-Match et Sud Radio le 25 mai 2014 auprès d’un échantillon de 3 373 personnes inscrites sur les listes électorales.

– Sondage réalisé pour I Télé/Paris-Match et Sud Radio le 23 mars 2015 auprès d’un échantillon de 2 797 personnes inscrites sur les listes électorales.

(2) François Hollande est uniquement devancé par Nicolas Sarkozy chez les personnes âgées de plus de 65 ans et les retraités, Marine Le Pen arrivant nettement en tête chez les ouvriers.

(3) Que ce soit la mise sous condition de séjour de l’attribution du revenu de solidarité active (RSA) et du minimum vieillesse, la promesse de diviser par deux l’immigration légale voire la menace, lors du meeting de Villepinte, de suspendre unilatéralement les accords de Schengen.

(4) En 2007, Jean-Marie Le Pen avait recueilli 16 % dans l’électorat ouvrier, Nicolas Sarkozy 26 % et S. Royal 25 %.

(5) Certaines enquêtes du Rolling Ifop-Fiducial de janvier et février 2007, précédant la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy, ont indiqué des reports Sarkozy 2007 sur le vote Le Pen 2012 de 15 %.

(6) Selon les enquêtes pré-électorales menées pendant cette campagne de 2007, de 15 % à 20 % des électeurs de Jean-Marie Le Pen du 21 avril 2002 déclaraient une intention de vote en faveur de Nicolas Sarkozy.

(7) Compte tenu de la diversité de l’offre électorale et des enjeux à l’œuvre durant la campagne ainsi que du caractère éclaté et atomisé de ce scrutin (1 000 villes de plus de 9 000 habitants sur les 36 000 communes de l’hexagone), les élections municipales de mars 2014 ne peuvent donner lieu à une analyse nationale de la sociologie des électorats.

(8) Ou à l’inverse son éclipse du quart Nord-Est (quatre départements “gérés” par une majorité socialiste) ou du quart Sud-Est (sept départements, en incluant Haute Corse et Hérault).

(9) À la différence du scrutin européen, l’écart de mobilisation entre les électorats présidentiels Hollande (56 % de votants le 23 mars 2015), Bayrou (55 %), Sarkozy (61%) et Le Pen (59 %) s’est nettement réduit.

(10) Sondage Ifop/UMP réalisé auprès d’un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française, interrogées en ligne du 14 au 15 octobre 2013.

(11) Cf. le PS en 2004, le RPR et l’UDF en 1984 et 1994.

(12) Cf. à cet égard, le second tour de l’élection présidentielle de 2007 avec Ségolène Royal majoritaire parmi les électeurs de moins de 35 ans (18-24 : 63 %-37 % ; 25-34 ans : 51 %-49 %) et un Nicolas Sarkozy la devançant nettement parmi les plus de 50 ans (50-64 ans : 54 %-46 % ; 65 ans et plus : 63 %-37 %).

(13) Le 25 mai, le FN se classe en première position dans toutes les catégories sauf les artisans, les cadres supérieurs, les plus de 65 ans et les retraités.

(14) Notons à cet égard que 14 % des électeurs présidentiels de Nicolas Sarkozy déclarent avoir voté pour une liste FN le 25 mai 2014.

(15) On observe une progression analogue auprès des employés, mais à un niveau moins élevé (36 % à 38 %).

L’exécution immédiate de la peine d’inéligibilité à laquelle les juges ont condamné Marine Le Pen constitue un saut dans l’inconnu...

L'annonce par Donald Trump d'un droit de douane plancher de 20 % sur toutes les importations européennes a instantanément secoué...

Eugène Berg, enseignant au CEDS, a rédigé pour la Revue Politique et Parlementaire la recension de Le KGB contre l’Ouest....

C’est au nom du principe de la séparation des pouvoirs que l’on n’admet qu’aucun des pouvoirs, exécutif ou législatif, ne...

La Revue Politique et Parlementaire

10 rue du Colisée 75008 Paris

Email : contact@revuepolitique.fr

Téléphone : 01 76 47 09 30